Приближаются новогодние праздники. Детвора ждёт праздничную ёлку, мандаринов, сладостей и море подарков. Взрослые предвкушают праздничное веселье и, наравне с детьми, ожидают чуда и сюрпризов. С некоторых пор символами Нового года стали Дед Мороз и Снегурочка – сказочные персонажи нашего детства. Сам образ Деда Мороза, как новогодний персонаж сказок и детских утренников, к которому мы привыкли, существует сравнительно недавно. Когда родился Дедушка и кто его родил – история, покрытая мраком, поскольку корнями уходит в далёкое прошлое наших предков. Есть версия, что наш Дед Мороз – это воплощение славянского бога Морока, повелителя зимы и снега. Кстати, бог Морок также считался богом лжи, обмана и заблуждений. Отсюда сохранились такие выражения в русском языке, как: «упасть в обморок», «морочить голову»; в украинском языке — «запаморочення». Морок представлялся нашим прародителям как седой старик, который бродил по лесам, покрывая инеем деревья, а реки сковывая льдом. Встреча с Мороком сулила беду. Злой бог мог заморозить до смерти, поэтому люди задабривали его, как могли: угощали блинами, киселём, приглашали к столу отведать кутью, печенье, просили не губить посевы.

Как-то со временем злой Морок стал добрее, что ли, но не сразу. Вспомните хотя бы русскую народную сказку «Морозко» или сказку Владимира Фёдоровича Одоевского по народным мотивам «Мороз Иванович». Героиню сказки, которая отличалась добрым, покладистым характером и трудилась не покладая рук, Морозко немного поморозил, а потом одарил сокровищами. А сестру её сводную, злую и ленивую, заморозил насмерть. Наверное, поэтому мы своим чадам говорим, что Дедушка Мороз только послушным детям дарит подарки.

Морок, Морозко… На самом деле у этого старца много имен. Сколько имен, столько версий о его происхождении: Морок, Морозко (как мы уже знаем), он же Карачун, он же Трескун, он же Зюзя (наши братья белорусы так величали его), Позвизд (славянский бог бурь и непогод), Зимник, Дядо Коледа (в Болгарии) и т.д. Но, пожалуй, есть общее, в чем сходятся все предполагаемые прообразы нынешнего Дедушки. Во-первых, это могущественное существо – дух или бог, наделенный магической, волшебной силой; во-вторых, норов крут и суров, под стать суровой зиме – времени года, когда он правит на земле. Есть еще одно, что позволяет узнать в прообразах нашего современного героя, – внешний вид. Седые волосы и борода старца свидетельствует о почтенном возрасте, следовательно, — о мудрости и о владении могущественными магическими знаниями. Перчатки Деда Мороза ранее были трехпалы, что считалось символом божественного начала. В наше время их заменили привычными для нас варежками. На нём белая рубаха и штаны изо льна, расшитые орнаментом, – признак божества, которое несет чистую энергию. Красная длинная шуба, отороченная лебяжьим мехом, и шапка, расшитая серебром и жемчугом, и также оторочена мехом — неизменные атрибуты Деда Мороза. В качестве сильного оберега и символа связи с поколениями от предков до потомков — широкий пояс поверх шубы. В руках волшебный хрустальный посох, от прикосновения которого всё живое превращается в лёд. Наконечник посоха украшен лунницей (украшение из серебра в виде полумесяца) или головой быка – символы власти, плодородия, счастья.

Проследить, когда у Деда Мороза в качестве спутницы появилась не то дочка, не то внучка Снегурочка, сейчас уже сложно. В народном фольклоре этот образ иногда выступает самостоятельно. Даже некоторые исследователи склонны думать, что образ прекрасной снежной девушки имеет более глубокие корни – никто иная как сама Кострома (сестра Купалы). Кострома представлялась девушкой, закутанной в белом, которая в руках держит дубовую ветвь и ступает в сопровождении хоровода. В обряде похорон Костромы, проводимом нашими предками, показывалось, как девушка заболевает и умирает, а потом воскресает, что представляет собой признаки сезонного духа, и в этом наблюдается родство с образом Снегурочки. Сказочный персонаж тоже умирает – тает.

С Новым годом у нас ассоциируется множество вещей, которые уже, наверное, глубоко укоренились в наших генах. Это новогодняя елка, гирлянды, оливье и, конечно же, Дед Мороз со Снегурочкой.

Но на самом деле у каждой культуры есть свой новогодний персонаж, который имеет определенные историко-культурные корни. У кого-то из них эта история исчисляется столетиями, а у кого-то лишь годами. Да и на самом деле у них лишь одна общая черта - они приносят подарки.

Думаю, пора бы разобраться, что из себя представляют эти новогодние персонажи.

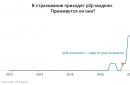

Начнем с самого близкого и знакомого нам Деда Мороза. Мало кто знает такую очевидную вещь, что Дед Мороз является обыкновенным продуктом советской пропаганды и появился он примерно в 1937 году.

Среди историков существуют две версии его появления. Поскольку на эти годы пришлось огромное количество репрессий и запретов, которые не в последнюю очередь были направлены против религии, советским пропагандистам нужно было срочно создать новые традиции. Поэтому Рождество отошло на второй план, уступив место Новому году.

Вторая версия более прозаична. Согласно ей, стимулом к созданию нового праздника и персонажа стало всего лишь желание власти отвлечь население от реальных проблем, в частности от репрессий. Ну а советская пропагандистская машина была настолько профессиональной, что благодаря ей не только Новый год, но и множество советского до сих пор находится в головах населения.

В Украине, например, в последние годы набирает силу тенденция возврата к досоветским обычаям, поэтому, понемногу вытесняя Деда Мороза, свое законное место занимает Святой Николай. Именно он когда-то был главным символом Рождества, даже не Нового года.

Согласно преданию, традиция дарить подарки появилась после того, как Николай, будучи сыном богатого купца, тайком подкинул золотые монеты бедной девушке, чтобы та могла выйти замуж за любимого. По городу пошла молва, что это был подарок от ангела, а Николай продолжил тайно раздавать различные подарки тем, кто в них действительно нуждался.

Изначально его день праздновался 6 декабря, но позже было решено перенести этот праздник ближе к рождественской ярмарке. Случилось это в годы Реформации, которая выступала против почитания святых. А вот уже при Контрреформации Святой Николай прочно закрепился как персонаж Рождества, который дарит подарки.

В Голландии Святого Николая звали Синтерклаас, история о нём вместе с голландскими колонистами попала в Америку, где он стал Санта-Клаусом. С годами этот образ прижился, стал персонажем многочисленных сказок, коммерциализировался и стал главным символом Рождества в США. А ведь даже традиция вешать носки над камином идет еще от историй о Святом Николае.

В канун Нового Года, практически каждый, от ребенка до пенсионера, ждут некого волшебства. Дети ждут подарки под елкой от Деда Мороза, а те, кто старше – от начальства, правительства и т.д. Но для одних Дед Мороз готовит что-то яркое и интересное, а другим… Сами понимаете. К слову, раньше Деда Мороза не очень-то любили.

Добрый Дедушка Мороз не всегда был добрым. Его боялись. Кто настоящий Дед Мороз? Как он связан с язычеством? Что он носил в мешке? Ниже мы расскажем кто он такой, откуда появился и почему современный Дед Мороз сильно отличается от преданий.

Настоящий Дед Мороз впервые упоминается там, где достаточно холодная зима. Считается, что Вологодская область стала местом появления легенд и первых преданий о седовласом старце. Дед Мороз в язычестве был достаточно жестоким божеством. О нём рассказывали детям и передавали друг другу в произведениях народного фольклора, также рассказывали о наблюдениях предков.

В языческой мифологии наших предков многие могли стать его прототипом. Рассмотрим несколько примеров, кто придумал Деда Мороза и каковы истоки этого «дедушки». Например, бог Позвизд управлял зимней непогодой. В преданиях говорится, что когда тряхнёт бородой, то падал снег. Зимние стихии были его свитой, которые сопровождали его в походах.

Следующее божество звали Зимник. Это был седой старик с бородой. На нём не было головного убора, ноги без обуви, в руках носил булаву. Люди верили, если видят его в деревне, то будет сильная стужа. Рассказывали детям о нём, чтобы те остерегались. Например, он мог рисовать на стекле узоры и морозил воду в водоемах.

Свирепее злой дух Карачун. Считалось, что он управлял подземельем, распоряжался холодом. Мог заморозить человека, лишить жизни. В прошлом считалось, что Дед Мороз связан с миром мёртвых. Доказательством является то, что в Новогоднее время духи возвращались в мир живых. Существовал обряд в период Нового года, согласно которому люди преподносили подарки духам. Это были традиционные колядки.

Молодёжь одевалась в вывернутые тулупы и маски, причем один из них не должен был разговаривать. Называли его Дедом. Остальные за песни и пожелания просили еду. Колядующие считали себя посланцами, которые помогали людям задобрить лютого Мороза. Жители оставляли на столе кисель в качестве оберега.

Свирепым был Мороз — Трескун. Он образовывал трескучие морозы и стал прообразом настоящего Деда Мороза нашего времени. На стёклах он также рисовал необычные рисунки, поверхность рек превращал в зеркала для неба, и место для детских забав.

Кто такой Дед Мороз в наше время?

В наше время с 19 века стали появляться произведения с таким добрым персонажем, как «Дедушка Мороз». Стало складываться впечатление положительного волшебника, который вручал ребятишкам щедрые подарки из своего широкого мешка. Кстати, о мешке мы поговорим немного ниже.

В начале 20 века представление о добром дедушке полностью вошло в жизнь. Герой стал традиционным для Нового года. Таким образом, история Деда Мороза в современном добром понимании начинается с 20-го века, т.е. сравнительно недавно. Сегодня любой ребенок знает, где живет Дед Мороз и готовы просить различные подарки. Кто бы мог представить насколько сильно может измениться взгляд на злого духа с течением времени.

Легенды: кто настоящий Дед Мороз

В древние времена все побаивались Деда Мороза. Рассказывали легенду, в которой он был вором детей, похищал их и переносил в мешке. Первоначально именно для этой цели нужен был мешок, а не для подарков.

кто настоящий Дед Мороз

Традиция дарить подарки появилась давно. Считается, что начало этой традиции было положено неким Николаем. Семья его была обеспеченной. Он сострадал бедным людям и помогал им. За добрые и бескорыстные дела его канонизировали и возвели в лик Святых. К слову, сейчас в честь него есть отдельный день.

Есть легенда, по которой Николай услышал разговор бедняка, о тяжёлой жизни, о том, что не прокормить дочерей и поэтому придётся их отдать. Не было выхода ввиду их бедности. Тогда Николай решил незаметно войти в дом, положить мешок монет. Утром девочки были очень рады от увиденного, их башмаки и носки были с золотыми монетами. Вот с того времени и появился обычай, прятать в чулках подарки детям и вешать на елку конфеты. Называли их раньше подарками от Николая. Также такие «николайчики» прячут под подушками.

Немного о Снегурочке

На Западе больше ценится Рождество. У нас в России Новый год считают главным зимним праздником. Дед Мороз посещает всех детей. С ним приходит Снегурочка, о которой впервые услышали в конце 19 века. Произведения многих отечественных писателей создали впечатление о доброй помощнице дедушки.

На самом деле Снегурочка была самостоятельным образом. Точного появления Снегурочки и Деда Мороза, как единого целого, не известно. Некоторые думают, что она сестра Купалы. Звали её Кострома. Ходила всегда в белом, в руках веточка дуба, любила водить хороводы. Она воскресла и стала духом.

Внешний вид Деда Мороза и «компании»

По внешним признакам его не сложно отличить. Настоящий наряд Деда Мороза состоит из: тёплой шубы синего, красного или белого цвета; на голове шапка, сияет кристалликами; носит посох, а также подарки в мешке. Запоминающимся был способ передвижения. Для этого использовал тройку белых лошадей с санями. Дед делал добрые дела, в этом ему помогала Снегурочка. В его силах было выполнить просьбу, исполнить желание, вручить подарок.

Современный наряд Деда Мороза включает в себя: тёплую шапку с мехом, без лишних украшений, очень длинная шуба, толстая и из меха. Шуба была белой, потом синей, сейчас красной. На руках большие рукавицы. На поясе нет ремня, хотя раньше был. На ногах носит тёплые валенки из шерсти. Нос у него красный, так как на севере холодно. Борода длинная, белого цвета, пушистая по объёму. С собой всегда носит мешок с подарками, предполагается, что он выбирает их не глядя, но всегда угадывает кому предназначен. Посох носит в руках чтобы легче перебираться через сугробы, чтобы морозить. Передвигается на лошадях, бывает по лесам ездит на лыжах и проверяет свои владения.

Дед Мороз и Санта Клаус

Теперь поговорим о конкуренте Деда Мороза. Дед Мороз имеет о себе информацию, его знают давно. Этим он и отличается от новогодних героев других стран. По основным признакам облика он тоже уникален. Его борода всегда считалась густой, седой и длинной до пола. Рубашки, брюки были орнаментом из геометрических фигур. Шуба всегда длинная, расшитая узорами серебряной нитью. Шапка обязательно таким цветом как шуба. Рукавицы трёхпалые. Пояс разрешается, но его не рекомендуют. Валенки белого цвета с узорами из серебра. Посох из хрусталя, или чтобы выглядело как их хрусталя. На лошадях всегда были колокольчики. Детям обычно рассказывали описание Деда Мороза, как он передвигается. Дети выходили на улицу, прислушивались ко звону колокольчиков.

Если сравнивать с Санта Клаусом, то Дед Мороз строгий, справедливый, в праздники он даёт шанс исправить поступки детям и получить подарки, а Санта нет. Он в чулки хороших детей положит подарок, а плохим уголь. Санта не выполняет зимние обязанности по сковыванию льдом речек, не рисует узоры на окнах.

Дед Мороз и Санта Клаус — различия

Санта-Клаус практически полностью состоит из личности бизнесмена, поэтому этот образ часто снимают в рекламе. Дед Мороз же дарит подарки всем. Оставляет под новогодними ёлками. Чтобы получить подарки дети рассказывают выученные стихи. С одной стороны, правильный посыл Санта-Клауса, чтобы дети стремились заслужить подарки. С другой, дети всегда шкодники.

Дети знают, что Дед Мороз является повелителем вод, так как превращает её в лёд, снег, иней, туман. Он умеет сковывать льдом различные водоёмы, снегом покрывает лес, поле. Иней использует в качестве украшения веток деревьев. Управляет ещё и сменой дня и ночи в зимнее время, на севере день короток, ночь длится больше. Так как именно в то время он совершает свои дела по заботе о природе. Подчиняется Луна и Звёзды, по его приказу они украшают небо. По его взмаху посоха появляется Северное Сияние. Этим и интересен добрый волшебник для детворы.

Что с Дедом Морозом в наше время?

Современный Дед Мороз собрал в себе всё. От Николая взял то, что дарит подарки. От божеств внешний вид, соответствие управляющему зимним царством. Таким его дети представляют. Считают его самым могучим и единственным волшебником, который приходит к ним в дом, читает их желания, оставляет подарок. Их забавляют поиски способов увидеть его у себя в доме.

В наше время с 1999 года в Великом Устюге существует проект под названием «Дед Мороз». Хотя первой родиной был Архангельск.

18 ноября основан проект. Сейчас в это время празднуют рождение зимнего волшебника. Открытие жилища Деда Мороза проходило в 1999 году, а именно 25 декабря. Город стали посещать туристы с разных городов страны. Стали приходить письма от детей. В проекте работает много людей.

В 2004 году построили почту для писем Деду Морозу. Через два года возвели ещё постройки, а именно тропу сказок. Для любителей зимних увлечений построен каток. Ботанический сад собрал редкие растения, а терем творчества, терем Снегурочки открыты для любознательных детей.

В 2008 году резиденция получила статус бюджетного учреждения. Весь год там проходят различные фестивали, концертные программы, экскурсии по городу, мастер-классы по ремёслам. Наибольшее веселье бывает в новогодние праздники. Дети участвуют в зимних забавах, любуются ледяными фигурами, посещают тропу сказок, возможно прокатиться на снегоходах, упряжке собак, оленях, лошадях. Действительно попадаешь в сказку, где всё возможно. Царит волшебная атмосфера. Можно увидеть настоящий наряд Деда Мороза, рассмотреть летний и зимний образ, побывать в его доме. Туристы вблизи волшебства вспомнят многих сказочных героев.

Дед Мороз появился у нас очень давно. Это реально существующий дух, здравствующий, между прочим, и поныне.

Когда-то, еще до появления христианства на Руси, наши предки верили в то, что духи умерших охраняют свой род, заботятся о приплоде скота и хорошей погоде. Поэтому, чтобы наградить их за заботу, каждую зиму люди дарили им подарки. В канун праздника деревенская молодежь надевала маски, выворачивала тулупы и ходила по домам, колядовала. (Впрочем, в разных регионах существовали свои особенности колядования.) Хозяева одаривали колядующих едой.

Смысл как раз и заключался в том, что колядующие представляли собой духов предков, которые получали награду за неустанную заботу над живущими. Среди колядующих часто был один «человек», одетый страшнее всех. Как правило, ему запрещалось говорить. Это был самый старый и самый грозный дух, его еще часто называли просто Дедом. Вполне возможно, что это и есть прообраз современного Деда Мороза. Только сегодня он, конечно, подобрел и не приходит за подарками, а приносит их сам. С принятием христианства языческие обряды были, конечно, «упразднены», и поэтому существуют и по сей день. Колядующие изображают не духов предков, а небесных посланцев, что, согласитесь, практически одно и то же. Тут уже сложно сказать, кого считать Дедом, но «старшой» есть и сейчас.

Согласно другой версии, «прапрадедом» современного русского Деда Мороза был герой русских народных сказок Морозко или Мороз красный нос, хозяин погоды, зимы и мороза. Изначально его называли Дедом Трескуном и представляли маленьким старичком с длинной бородой и суровым как русские морозы нравом. С ноября по март Дед Трескун был полновластным хозяином на земле. Даже солнце его боялось! Он был женат на презлющей особе – Зиме. Деда Трескуна или Деда Мороза отождествляли также с первым месяцем года – серединой зимы – январем. Холоден и студен первый месяц года – царь морозов, корень зимы, ее государь. Он строгий, льдистый, ледяной, пора снеговеев. В народе про январь говорят и так: огневик и студень, снеговик и трескун, лютый и лютовей.

В русских сказках Дед Мороз изображается как взбалмошный, строгий, но справедливый дух зимы. Вспомните, к примеру, сказку «Морозко». Добрую трудолюбивую девушку Морозко поморозил-поморозил, да потом одарил, а злую да ленивую – заморозил насмерть. Поэтому, во избежание неприятностей некоторые северные народы и сейчас задабривают старика Мороза – в торжественные ночи бросают за порог своих жилищ лепешки, мясо, выливают вино, чтобы дух не злился, не мешал охоте, не губил посевов.

Деда Мороза представляли как седого старика с бородой до пола в длинной толстой шубе, валенках, шапке, рукавицах, и с посохом, которым он морозил людей.

ДЕД МОРОЗ (Морозко) - могучий русский языческий Бог, персонаж русских легенд, в славянских сказаниях - олицетворение русских зимних морозов, кузнец, сковывающий льдом воду, щедро осыпающий зимнюю природу искристым снежным серебром, дарящий радость зимнего празднества, а в случае надобности, в тяжелую годину защищающий русских от наступающих врагов вмораживающими в лед дотоле невиданными зимними холодами, от которых начинает ломаться железо.

Под влиянием христианства, жестоко и кроваво боровшегося со славянским язычеством (битва с религиозными конкурентами за прибыли), первоначальный образ Снежного Деда был искажен (как и всех прочих славянских богов), и Морозко стали представлять злым и жестоким языческим божеством, Великим Старцем Севера, повелителем ледяного холода и пурги, морозившим людей. Это нашло отражение и в поэме Некрасова «Мороз - Красный нос», где Мороз убивает в лесу бедную молодую крестьянскую вдову, оставляя сиротами её малолетних ребятишек.

По мере ослабления влияния христианства в России конца XIX — начала XX века, образ Морозко стал смягчаться. Впервые Дед Мороз появился на Рождество в 1910 году, однако не приобрёл широкого распространения.

В советское время, после отвержения идей христианства, был распространён новый имидж Деда Мороза: он являлся детям под Новый год и дарил подарки; этот образ создан советскими кинематографистами в 1930-х годах.

В декабре 1935 года соратник Сталина, член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, где предложил организовать для детей празднование Нового Года. В Харькове был организован детский новогодний утренник. Некоторые современные малограмотные исследователи истории обвиняют Сталина в непоследовательности за то, что он не уничтожил Деда Мороза, так как Дед Мороз, по их мнению, «детский бог».

На праздник приходит со своей божественной внучкой - Снегурочкой.

Современный собирательный образ Деда Мороза построен по мотивам агиографии Святого Николая, а также описаний древнеславянских божеств Позвизда (Бога ветра), Зимника и Карачуна.

К сожалению, все древние мифы и сказания славян были уничтожены после насильственной христианизации, потому о древних славянских верованиях и традициях нам практически ничего не известно (см. «Проблемы изучения язычества на Руси»).

Своеобразный характер интерпретации в христианстве языческих божеств (религиозных конкурентов христианства, пусть и любимых народом, которых церковники непременно представляли крайне злыми и жестокими) обусловил внушаемое церковниками поведение Деда Мороза - после внедрения христианства на Руси он стал собирать жертвоприношения - воровать непослушных детей и уносить их в мешке. Такая церковная интерпретация позволяла с детства внушать неприятие языческих богов.

Однако со временем, после введения ограничений непримиримой идеологии христианства и распространения более поздних постхристианских гуманистических традиций, особенно после окончательного запрета христианам сжигать людей на кострах (в первой четверти XIX века), Дед Мороз в представлении русских подобрел и стал уже сам одаривать детишек.

Этот образ был окончательно оформлен в СССР: древний славянский Бог Дед Мороз стал символом самого любимого народного праздника - Нового Года, заменившего праздник Рождества Христова (якобы дня рождения бога чужого народа из Синайской пустыни), дотоле при всемерной поддержке властей навязываемый церковью народу царской России почти в течение целого тысячелетия.

Профессиональный праздник Дедов Морозов отмечается каждое последнее воскресенье августа.

Недавно днем рождения русского Деда Мороза было объявлено 18 ноября - по данным многолетних метеорологических наблюдений в этот день на большей части России ложится устойчивый снежный покров. Но это не более, чем нынешняя российская коммерческая самодеятельность, основанная на христианской традиции Рождества Христова. Конечно, у великих славянских Богов нет и не может быть «дней рождения», ибо они вечны и возникли в сознании и верованиях людей еще во времена раннего палеолита в самом начале послеледникового периода, а возможно, и раньше.

О древних верованиях славян, об их четырех великих солнечных праздниках, в т.ч. о великом двухнедельном языческом новогоднем Йоле-Солнцевороте, положившем начало нашему современному Новогоднему празднику (который есть просто усеченный Йоль, от которого ныне осталась только последняя и самая волшебная 12-я Ночь Йоля - наша Новогодняя ночь), о насильственной христианизации славян варяжскими захватчиками-поработителями, об уничтожении славянской мифологии (потому ныне у славян нет своей мифологии) см. на стр. Масленица и в сопроводительных статьях на стр. Пантеон славянских богов, приведенных после «Словаря славянских богов».

Дед Мороз и РПЦ

Отношение Русской Православной церкви к Деду Морозу неоднозначное, с одной стороны как к языческому божеству и волшебнику (Богу иной религии, значит, религиозному конкуренту, противоречащему христианскому учению), а с другой стороны, как к непобедимой русской культурной традиции, с которой бороться - лишь себя позорить и выявлять свою слабость.

Сказать однозначно, где живет русский Дед Мороз, сложно, так как существует масса легенд. Некоторые утверждают, что Дед Мороз родом с Северного полюса, другие говорят – из Лапландии. Ясно только одно, Дед Мороз живет где-то на крайнем Севере, где круглый год зима. Хотя в сказке В.Ф.Одоевского «Мороз Иванович» Мороз красный нос по весне перебирается в колодец, где «и летом студено».

Великий Устюг - нынешняя «бизнес-родина Деда Мороза»

По инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова в Вологодской области с 1999 года действует туристский бизнес-проект «Великий Устюг - родина Деда Мороза». В Великий Устюг идут туристские поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Вологды, разработаны специализированные автобусные путешествия.

За первые три года (с 1999 по 2002 год) число туристов, посетивших город Великий Устюг, выросло с 2 тыс. до 32 тысяч. По заявлению Губернатора Вологодской области Вячеслава Позгалева, с начала реализации проекта Деду Морозу было направлено более миллиона писем от детей из различных стран, а товарооброт в городе вырос в 15 раз и снизилась безработица.

Происхождение Деда Мороза

Представьте себе, что предками Деда Мороза в одних странах считают местных гномов. В других — средневековых странствующих жонглеров, которые распевали рождественские песни, или бродячих продавцов детских игрушек. Существует мнение, что среди родственников Деда Мороза значится восточнославянский дух холода Трескун, он же Студенец, Мороз. Образ Деда Мороза складывался веками, и каждый народ вносил в его историю что-то свое. Но среди предков старца был, оказывается, и вполне реальный человек. В IV веке жил в турецком городе Мира архиепископ Николай. По преданию, это был очень добрый человек. Так, однажды он спас трех дочерей бедствующего семейства, подбросив в окно их дома узелки с золотом. После смерти Николая объявили святым. В XI веке церковь, где он был захоронен, ограбили итальянские пираты. Они похитили останки святого и увезли к себе на родину. Прихожане церкви святого Николая были возмущены. Разразился международный скандал. История эта наделала так много шуму, что Николай стал объектом почитания и поклонения христиан из разных стран мира.

В средние века твердо установился обычай в Николин день, 19 декабря, дарить детям подарки, ведь так поступал сам святой. После введения нового календаря святой стал приходить к детям на Рождество, а потом и в Новый год. Везде доброго старика называют по-разному, в Англии и Америке — Санта-Клаус, а у нас — Дед Мороз.

Кто он такой — наш старый друг и добрый волшебник российский Дед Мороз? Наш Мороз — персонаж славянского фольклора. На протяжении многих поколений восточные славяне создавали и хранили своеобразную «устную летопись»: прозаические предания, эпические сказания, обрядовые песни, легенды и сказки о прошлом родной земли.

У восточных славян представлен сказочный образ Мороза — богатыря, кузнеца, который сковывает воду «железными морозами». Сами Морозы часто отождествлялись с буйными зимними ветрами. Известно несколько народных сказок, где Северный ветер (или Мороз) помогает заблудившимся путникам, указывая дорогу.

Наш Дед Мороз — образ особенный. Он отражен в древнеславянских сказаниях (Карачун, Позвизд, Зимник), русских народных сказках, фольклоре, русской литературе (пьеса А.Н. Островского «Снегурочка», поэма Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос», стихотворение В.Я. Брюсова «Царю Северного полюса», карело- финский эпос «Калевала»).

Позвизд — славянский бог бурь и непогод. Стоило ему тряхнуть головой — на землю валил крупный град. Вместо плаща влачились за ним ветры, с полы его одежды падал хлопьями снег. Стремительно носился Позвизд по небесам, сопровождаемый свитой бурь и ураганов.

В легендах древних славян существовал и другой персонаж — Зимник. Он, как и Мороз, представлялся в виде старика небольшого роста, с белыми волосами и длинной седой бородой, с непокрытой головой, в теплой белой одежде и с железной булавой в руках. Где он пройдет — там жди жестокой стужи.

Среди славянских божеств выделялся своей свирепостью Карачун — злой дух, сокращающий жизнь. Древние славяне считали его подземным богом, повелевавшим морозами.

Но со временем Мороз менялся. Суровый, в компании Солнца и Ветра разгуливающий по земле и насмерть морозивший встретившихся на пути мужиков (в белорусской сказке «Мороз, Солнце и Ветер), он из грозного постепенно превращается в справедливого и доброго деда.

Костюм Деда Мороза тоже появился не сразу. Сначала его изображали в плаще. К началу XIX века голландцы рисовали его стройным курильщиком трубки, умело прочищающим дымоходы, через которые он забрасывал детям подарки. В конце того же века его одели в красную шубу, отороченную мехом. В 1860 году американский художник Томас Найт украсил Деда Мороза бородой, а вскоре англичанин Тенниел создал образ добродушного толстяка. С таким Дедом Морозом все мы хорошо знакомы.

И всё же, давайте попробуем определить основные черты облика Российского Деда Мороза соответствующие как историческим так и современным представлениям об этом сказочном волшебнике. По мнению одного из исследователей образа Деда Мороза — кандидата исторических наук, искусствоведа и этнолога Светланы Васильевны Жарниковой — традиционный облик Деда Мороза, согласно древнейшей мифологии и символики цвета, предполагает:

Борода и волосы — густые, седые (серебристые). Эти детали облика, кроме своего «физиологического» смысла (старец — седой) несут ещё и огромный символьный характер обозначая могущество, счастье, благополучие и богатство. Удивительно, но именно волосы — единственная деталь облика не претерпевшая за тысячелетия никаких значительных изменений.

Рубашка и брюки — белые, льняные, украшены белым геометрическим орнаментом (символ чистоты). Эта деталь практически потерялась в современном представлении о костюме. Исполнители роли Деда Мороза и костюмеры предпочитают закрыть шею исполнителя белым шарфом (что допустимо). На брюки, как правило, не обращают внимания или шьют их красными под цвет шубы (страшная ошибка!)

Шуба — длинная (по щиколотку или по голень), обязательно красная, расшитая серебром (восьмиконечные звёзды, гуськи, кресты и другой традиционный орнамент), отороченная лебединым пухом. Некоторые современные театральные костюмы, увы, грешат экспериментами в области цветовой гаммы и замены материалов. Наверняка многим приходилось наблюдать седовласого волшебника в синей или зелёной шубе. Если так, знайте — это не Дед Мороз, а один из его многочисленных «младших братьев». Если шуба коротка (голень открыта) или имеет ярко выраженные пуговицы — перед вами костюм Санта Клауса, Пер Ноэля или ещё кого-то из зарубежных побратимов Деда Мороза. А вот замена лебединого пуха на белый мех хоть и не желательна, но всё же допустима.

Шапка — красная, расшита серебром и жемчугом. Оторочка (залом) лебединым пухом (белым мехом) с треугольным вырезом выполненным на лицевой части (стилизованные рога). Форма шапки — полуовал (круглая форма шапки традиционна для русских царей, достаточно вспомнить головной убор Ивана Грозного). Кроме вальяжного отношения к цвету, описанного выше, театральные костюмеры современности пробовали разнообразить украшение и форму головного убора Деда Мороза. Характерны следующие «неточности»: замена жемчуга на стеклянные алмазы и самоцветы (допустима), отсутствие выреза за оторочке (не желательно, но встречается очень часто), шапка правильной полукруглой формы (это Владимир Мономах) или колпак (Санта Клаус), помпон (он же).

Трёхпалые перчатки или варежки — белые, расшиты серебром — символ чистоты и святости всего, что он даёт из своих рук. Трёхпалость — символ принадлежности к высшему божественному началу ещё с неолита. Какой символьный смысл несут современные красные варежки — неизвестно.

Пояс — белый с красным орнаментом (символ связи предков и потомков). В наши дни сохранился как элемент костюма полностью утратив символьный смысл и соответствующую цветовую гамму. А жаль …

Обувь — серебряные или красные, шитые серебром сапоги с приподнятым носком. Каблук скошен, небольших размеров или полностью отсутствует. В морозный день Дед Мороз надевает белые, шитые серебром валенки. Белый цвет и серебро — символы луны, святости, севера, воды и чистоты. Именно по обуви можно отличить настоящего Деда Мороза от «подделки». Более-менее профессиональный исполнитель роли Деда Мороза никогда не выйдет к публике в ботинках или чёрных сапогах! В крайнем случае он постарается найти красные танцевальные сапоги или обычные черные валенки (что, безусловно, не желательно).

Посох — хрустальный или серебрённый «под хрусталь». Ручка витая, так же серебристо-белой цветовой гаммы. Посох завершает лунница (стилизованное изображение месяца) или голова быка (символ власти, плодородия и счастья). В наши дни трудно найти посох соответствующий этим описаниям. Фантазия художников-декораторов и реквизиторов практически полностью изменили его очертания.

И еще некоторые особенности Деда Мороза

Внешние особенности Деда Мороза и его неизменных атрибутов таковы:

1. Дед Мороз носит очень теплую шапку с меховой опушкой. Внимание: никаких бомбошек и кисточек!

2. Нос Деда Мороза – обычно красный. (Никаких дурных аналогий! Просто на крайнем севере ОЧЕНЬ холодно!) Но также допускается вариант синего носа в силу снежно-ледяного происхождения Дедушки.

3. У Деда Мороза борода до самого полу. Белая и пушистая, как снег.

4. Дедушка Мороз носит длинную толстую шубу на меху. Изначально, совсем давно, цвет шубы был синим, холодным, но под влиянием красных шубок «европейских собратьев» изменился на красный. Хотя на данный момент допускаются оба варианта.

5. Руки Дед Мороз прячет в огромные рукавицы. (см. также п.7)

6. Дед Мороз не носит ремней, а подвязывает шубу кушаком (поясом). В крайнем случае, застегивается на пуговицы.

7. Дед Мороз предпочитает исключительно валенки. И не удивительно, ведь при – 50?С (обычная северная температура воздуха) в сапогах даже у Снежного хозяина ноги отмерзнут.

8. С собой Дед Мороз всегда носит посох. Во-первых, чтобы легче было по сугробам пробираться. А во-вторых, по легендам, Дед Мороз, еще будучи «диким Морозко», этим самым посохом народ-то и «морозил».

9. Мешок с подарками – более поздний атрибут Хозяина зимы. Многие дети верят, что он бездонный. Во всяком случае, Дед Мороз никогда никого к мешку не подпускает, а сам достает из него подарки. Делает это он неглядя, но всегда угадывает, кто какой подарок ждет.

10. Дед Мороз передвигается пешком, по воздуху или на санях, запряженных тройкой. Любит также рассекать родные просторы лыжьим ходом. Случаев с использованием оленей не зарегистрировано.

11. Самое главное отличие русского Деда Мороза – его неизменная спутница внучка Снегурочка. Оно и понятно: в одиночестве да на крайнем севере, с тоски умереть можно! А с внучкой оно веселее. P.S. А еще Дед Мороз никогда не носит очки и не курит трубку!

Снегурочка, внучка деда Мороза

Позже у Деда Мороза появилась внучка Снегурка или Снегурочка, героиня многих русских сказок, снежная девочка. Да и сам Дед Мороз изменился: стал приносить детям подарки под Новый год и выполнять сокровенные желания.

Как видно, происхождение русского Деда Мороза в корне отличается от европейского Санта Клауса. Если Санта Клаус был реальной исторической личностью, которую за добрые дела возвели в ранг святых, то русский Дед Мороз – скорей языческий дух, персонаж народных поверий и сказок. Несмотря на то, что современный образ Деда Мороза сформировался уже под влиянием европейского новогоднего персонажа, большинство характерных русских черт осталось. И по сей день русский Дедушка Мороз ходит в длинной шубе, валенках и с посохом. Он предпочитает передвигаться пешком, по воздуху, или на санях, запряженных резвой тройкой. Его постоянная спутница – внучка Снегурочка. Дед Мороз играет с детьми в игру «Заморожу», и прячет в новогоднюю ночь подарки под елкой.

Снегурочка, внучка Деда Мороза, повсюду сопровождает своего Дедушку. Образ Снегурочки — символ застывших вод. Это девушка, одетая только в белые одежды (либо цветов напоминающих застывшие воды). Головной убор внучки Деда Мороза — восьмилучевой венец, шитый серебром и жемчугом.

Из истории Деда Мороза

Создание Деда Мороза как обязательного персонажа новогоднего ритуала приписывается советской власти и приурочивается к концу 1930-х годов, когда после нескольких лет запрета вновь была разрешена елка.

Стремительный процесс разработки этого образа как непременного участника детского праздника елки стал возможным в предвоенные годы только при опоре на литературную традицию и бытовую практику, в основных чертах сложившуюся задолго до Октября.

Образ этот уже узнаваем: «добрый Мороз Иванович» - «седой-седой» старик, который как «тряхнет головой - от волос иней сыплется»; живет он в ледяном доме, а спит на перине из пушистого снега.

С одной стороны, согласно поэме Некрасова «Мороз, Красный нос» (1863), он изображается как зловредный атмосферный дух, которому приписывается способность оказывать пагубное воздействие на человека.

С другой стороны (преимущественно в поэзии для детей), зарождается его положительный двойник, главной функцией которого становится формирование «здоровой» погоды и сотворение зимних «волшебств».

На создание этого образа начинает «работать» и некрасовский «Мороз, Красный нос», из которого для детского пользования берется только фрагмент «Не ветер бушует над бором…», где главный герой, исторгнутый из контекста поэмы, выступает как «воевода», неограниченный властитель зимнего леса и волшебник, убирающий свое «царство» в«в алмазы, жемчуг, серебро».

Одновременно и независимо от литературного образа Мороза в городской среде возникает и развивается мифологический персонаж, «заведующий» елкой и, подобно самой елке, первоначально заимствованный с Запада. В ходе переориентации елки «на отечественную почву» и создания псевдофольклорной елочной мифологии и произошло оформление Деда Мороза. Этот персонаж формировался в процессе поисков ответов на детские вопросы: откуда в доме берется елка, кто ее приносит, кто дарит подарки?

Процесс унификации имени растягивается на несколько десятилетий: старый Рупрехт (1861) - единичные случаи, указывающие на немецкую традицию; св. Николай или Дедушка Николай (1870) - вариант отбрасывается рано, поскольку у русских, как уже отмечалось, Никола в роли дарителя никогда не выступал; Санта Клаус (1914) - только при изображении западных елок; просто старик, живущий зимой в лесу (1894); добрый Морозко (1886); Мороз Ёлкич (1890-е годы).

В борьбе за имя победителем оказался Дед Мороз. Аналога этому имени нет ни у одного западного елочного персонаж. В восточнославянской мифологии Мороз - существо уважаемое, но и опасное: чтобы не вызывать его гнев, обращаться с ним следовало осторожно; прося не губить урожай, его задабривали; им пугали детей. Но наряду с этим он выступал и в функции приходящего в сочельник Деда (умершего родителя, предка).

На праздниках елки Дед Мороз появляется не сразу, а в середине или даже к концу торжества. По народным представлениям, любой гость - всегда желанный и должен быть объектом почитания как представитель чужого мира. Так Дед Мороз становится на елке желанным, и его следует пригласить, что вполне соответствует ритуалу приглашения в гости мифологических персонажей - предков или того же фольклорного Мороза. Дед Мороз, по существу, и становится предком-дарителем. Поэтому и зовут его не стариком или старичком, а дедом или дедушкой. К началу XX века образ Деда Мороза окончательно оформился: он функционирует как игрушка на елке, главная фигура, стоящая под елкой, рекламная кукла на витринах, персонаж детской литературы, маскарадная маска, даритель елки и подарков.

В это время и утверждается мнение об «исконности», древности этого образа: «Дедушка-мороз… внезапно появляется в зале и так же, как сто или двести лет назад, а может быть, и тысячу лет назад, вместе с детьми совершает танец вокруг елки, распевая хором старинную песню, после чего из мешка его начинают сыпаться детям подарки». Когда в середине 1920-х годов в СССР началась антирелигиозная кампания, не только елка, но и Дед Мороз превратился в «религиозный хлам» и стал рассматриваться как «продукт антинародной деятельности капиталистов».

В антирождественской кампании приняли участие поэты, состоявшие на службе у советской власти, как, например, Демьян Бедный, который писал:

Под «Рождество Христово» в обед

Старорежимный елочный дед

С длинной-предлинной такой бородой

Вылитый сказочный «Дед-Мороз»

С ёлкой под мышкой саночки вез,

Санки с ребенком годочков пяти.

Советского тут ничего не найти!

Вместе с реабилитацией елки в конце 1935 года прекратились и обличения Деда Мороза, после некоторых сомнений полностью восстановленного в правах. Устроители детских елок получили возможность проявлять инициативу, составители книг - рекомендаций по устройству елок сочиняли сценарии, что в конце концов и привело к выработке стандартного ритуала общественной детской елки.

Если прежде дети получали различные подарки, отличающиеся и качеством, и материальной ценностью, то теперь Дед Мороз приносил для всех детей одинаковые пакеты, которые он подряд вынимал из своего мешка.

Маринка Картинка

взято с big-rostov.ru

Где-то на краю земли в деревянном доме живет старичок. В его хоромах полно удивительных вещей: огромный трон, теплый камин, кровать с отдельными подушками на каждый день и даже комната желаний. С наступлением холодов, когда снег ложится уверенным покровом на землю, начинает дедушка обход владений. То речку заморозит, то дерево оденет в иней, а то вьюгу на дома людей пошлет. В новогоднюю же ночь он является с огромным мешком подарков за плечом. Достает оттуда разноцветные большие и маленькие сюрпризы и дарит детям счастье, радость и чудо. Самое настоящее волшебство. Кто же показывает его малышам? Без кого невозможно в наше время представить Новый год? И кто этот загадочный старичок с белой бородой? Конечно же, Дед Мороз! История его возникновения очень занимательная, а современная жизнь еще интересней.

Прообраз Дедушки Мороза

взято с bigslide.ru

Кто такой этот Мороз Красный нос и сколько ему лет − вопросы, которые волнуют и детишек, и многих взрослых. Много кто интересуется, но мало кто знает, что согласно многим источникам Волшебнику уже не менее 2 тысяч лет! Его прообразом наши предки славяне считали могучего и хмурого старика Трескуна. В народе называли его еще:

- Зимник;

- Морозко;

- Морок;

- Студенец.

Языческий бог обладал огромной силой. Он мог замораживать одним дуновением. Под его ногами замерзали реки и озера, а от взмаха палки в руках деревья покрывались инеем. Вот где был настоящий Дед Мороз! В те времена ни о каком добром новогоднем волшебнике и речи быть не могло. Внешне он был очень похож на современного гостя новогодних праздников, только ростом отличался маленьким. Деда остерегались, а встречи с ним очень боялись, ведь можно было остаться в лесу замороженным навсегда. Некоторые суеверные люди до сих пор при дуновении метели низко опускают голову и прячут глаза, чтобы не встретиться взглядом с повелителем зимы. Не верящие в подобные образы толкуют такие деяния просто осторожностью перед завирухой, когда не хочется ощутить вкус снега на губах и холод за воротом.

Подтверждением того, что история появления Деда Мороза не является выдуманной, является и факт существования вполне реального Святого – Николая Чудотворца. Старец жил в 4 веке в городе Патары (Малая Азия) и творил богоугодные дела. Он стал прототипом нынешнего Зимнего кудесника и благодаря внешнему сходству, и добрым деяниям.

В 1700 году указом Петра Первого Новый год стал официально отмечаемым праздником. Символом и гостем утренников, новогодних вечеров и гуляний вполне мог стать как раз Дед Мороз. Палку он в то время уже сменил на менее грозный посох, а послушным детям стал приносить подарки. Шалунам, которые баловались и огорчали родителей и учителей своим поведением, доставались «колотушки» розгами.

Если во все времена сказания о Дед Морозе были только на слуху, то в 1840 году впервые кудесник был упомянут в литературе. Он фигурировал в рассказе Одоевского, где читатели наконец-то узнали настоящее имя старика − Мороз Иванович. Нрав у него по-прежнему был крут, сам он отличался могуществом, но в характере появилась доброта, сочувствие и понимание.

В 20 веке в разные периоды отмечания новогодних праздников, как и установка елки, то запрещались, то снова возобновлялись. И уже с 1935 года официально при Сталине было объявлено торжество с 31 декабря на 1 января. Гостем программ обозначался именно Дед Мороз, который в этом же 35-ом году впервые показался на празднике в Москве со Снегурочкой.

Свой День Рождения русский Дедушка Мороз с недавних пор празднует 18 ноября. Дата эта является знаменательной с точки зрения изменений погодных условий. По данным, которые были получены в результате обобщения цифр за много лет, именно с этого дня в России наступает настоящая зима. Земля укрывается надежным слоем снега и приходят зимние морозы. Детишки любят праздновать день Рождения их кумира, а потому присылают ему открытки с поздравлениями и подарки, сделанные собственными руками.

Дед Мороз в разных странах

взято с classpic.ru

Тем, кто хотел бы узнать что-то из рубрики « Дед Мороз интересные факты», предлагается познавательная информация. В первую очередь, следует упомянуть о Деде Морозе и Санта Клаусе. В настоящее время на новогодних плакатах, как и в современных мультфильмах и кинолентах, эти два образа зачастую отождествляют или заставляют сродниться. Действительно, зимние старички очень походят друг на друга: те же белые борода и усы, глаза с усмешкой, теплое одеяние и подарки для деток. Вот только наш Мороз:

- высок, могуч и статен;

- не изменяет вкусом в одежде: носит длинную шубу и высокую шапку с меховой окантовкой;

- всегда появляется с волшебным посохом;

- кладет подарки детям под елку, пока те спят.

Санта Клаус же часто появляется в очках, носит курточку и штаны красного цвета, красный колпак с помпоном, а в дом к детишкам попадает через дымоход. Многие семьи нашей страны переняли американскую традицию развешивать у камина красочные носки, в которые Санта прячет подарки для деток. Это и дополнительное развлечение, и декорирование помещений к новогодним праздникам, и для ребятишек запоминающееся событие.

Санта Клаус в разных странах выглядит по-разному, да и способ доставки подарков малышам отличается. Так, во Франции Пер Ноэль помещает сюрпризы в башмаки, которые предусмотрительные хозяева домов оставляют перед камином. Приезжает же Волшебник в обители на осле, да еще и в деревянных башмаках. Вместо мешка у него имеется корзина с подарками, а кафтан оснащается капюшоном.

В Голландии кудесника зовут Синдерклаас. Он неизменно обут в белые сапоги и одет в кафтан. Перед Новогодней ночью волшебник пребывает в столицу на корабле, а подарки детишкам раздают приближенные Синдерклааса − мавры.

Фины называют Деда Мороза Йоулупукки. Он очень похож на Санта Клауса, только вот живет в Лапландии (север Финляндии) вместе со своей женой. Любимым занятием Дедушки является кормления любимого оленя Рудольфа лишайником и, конечно же, дарение подарков заждавшимся его детишкам.

В Италии Мороза называют Баббо Натале, в Грузии – Товлис Бабуа, в Армении он носит имя Дзмер Папи. Белорусские детишки встречают Зюзю или Дзэда, а эстонские − Йыулувану. На Гавайях Волшебнику разрешено являться не в длинной шубе и штанах, а курточке и шортах, а в Австралии Санта может нарядиться в смешную синюю шапку-тюбетейку из меха.

Где обитает зимний Волшебник?

взято с dvholidays.ru

Город Великий Устюг заслуженно носит свое величественное название. Он окружен великолепными пейзажами, чем олицетворяет истинную русскую природу. Населенный пункт является и родиной великих мастеров по дереву и серебру. Вот почему Великий Устюг стал вотчиной и Деда Мороза. Здесь в тишине, спокойствии и гармонии с окружающим миром живет Покровитель зимы, который каждый год с радостью встречает приехавших в гости ребятишек.

Резиденция Зимнего волшебника находится в 15 км от самого города. Сосновый бор, речка Сухона, деревянные терема способствуют созданию поистине сказочной атмосферы. В самом доме Дедушки царит волшебство. Находятся здесь:

- гардеробная;

- тронный зал (комната желаний);

- спальня;

- гостиная;

- остальные из 13 комнат.

В гардеробной Дед Мороз хранит все свои наряды для разных событий. Здесь можно увидеть шубы разных цветов и узоров, летние кафтаны, а также спортивный лыжный костюм! В комнату желаний стремится каждый ребенок, который хочет, чтобы его мечты исполнились. Считается, что достаточно очень-очень чего-то захотеть и подумать об этом, а комната дальше сделает свое дело. Многие детишки и родители возвращаются в комнату повторно, дабы загадать следующее заветное желание. Интересно побывать и в помещении, где собираются многочисленные подарки для самого Дедушки мороза. Дети присылают ему поделки и красивые открытки, а друзья деды Морозы − забавные вещицы, например, шаманский бубен!

Кроме дома в Великом Устюге могучий Волшебник появляется в своих . Хоромы есть в Москве, Питере, Кемерово, в Крыму и в Екатеринбурге. Накануне новогодней ночи Дедушка Мороз вместе со своей любимой внучкой Снегурочкой и помощниками приезжает в гости к ребятам из разных уголков страны. Например, резиденция в Екатеринбурге является единственной на Урале, а потому здесь собираются жители городов близлежащих областей.

Для ребят очень важно провести новогодние праздники в компании Повелителя зимы. Для них Мороз со своей свитой всегда готовит массу развлечений. В резиденциях находятся аттракционы, площадки для игр, каток (в Московских апартаментах), а также увлекательное катание на санях, запряженных оленями!

Письма и подарки

взято с img.com

Дед Мороз в глазах малышей и школьников является олицетворением чудес, волшебства и того, что сказка может стать явью. В такие дни никак нельзя обойтись без главного сюрприза − подарков для ребят. В резиденциях Волшебника, на вотчине и на площадях в городах устраиваются массовые гуляния. Вокруг елки водят хороводы, зажигают гирлянды и пускают фейерверки.

К утренникам в детских садах и школах, как и мероприятиям в резиденциях Деда Мороза, дети готовятся основательно. Самые маленькие разучивают веселые и несложные четверостишья. Ребята постарше могут выучить смешные или повествовательные стихотворения, хором спеть праздничную песенку. За старания ребята одариваются подарками. Из огромного мешка, который Дед Мороз всегда носит с собой, он достает чудесные игрушки, конструкторы, куклы, мячи и много чего еще интересного и такого долгожданного.

Для ребят, которые точно знают, что же они хотели бы получить из этого волшебного мешка, существует почта Деда Мороза. Дети вместе с родителями могут написать письмо Кудеснику, вложить его в красивый и украшенный своими руками конверт и отправить адресату. Чтобы дедушка услышал ребят и подобрал для них подарки, следует быть вежливыми с ним, уважительно относится к нему и его свите, а также благодарить за новогоднее настроение.

Поверья и интересные наблюдения

взято с hmmasters.ru

Многие ошибочно сравнивают Дедушку Мороза со Снежной Королевой. Мол, оба повелевают холодом и вьюгой, замораживают и холодят. Только вот Снежная Королева превращает сердца людей в льдинки, потому что у нее самой вместо сердца в груди находится кусок замерзшей воды. Дед Мороз же, наоборот, согревает сердца своей добротой и теплотой. Он дает каждому шанс исправиться в наступающем новом году, оставить все плохое и неправильное в году уходящем. Он щедро одаривает детей подарками, а взрослых − радостью наблюдать за счастьем своих чад. Только благодаря ему зажигаются на елке разноцветные огоньки, деревья укутываются в иней, а в каждом доме под елкой в новогоднюю ночь появляются подарки.

Личная жизнь дедушки Мороза, по поверьям, сложилась довольно удачно. В женах у него − сама Зима. По одним суевериям у него в бороде живет вьюга, а метель подчиняется его воле, по другим же Вьюга − это его дочка. Любимой внучкой Мороза считается красавица Снегурочка, обладающая добрым сердцем и любовью к детишкам. Снежная девушка всегда сопровождает своего дедушку, помогает поздравлять ребят, водит с ними хороводы и поет песенки. В резиденциях страны для Снегурочки заготовлены личные терема, где она может отдохнуть и заплести свою красивую косу.

Существует еще несколько суеверий, которые определяют деда Мороза как величественного и могучего Повелителя холодов:

- Когда Мороз в холода обходит свои владения, он оставляет на стеклах окон неповторимые узоры. Где ступает его нога − льдом покрывается вода, а если посохом ударит он по избе, то треснет бревнышко на срубе.

- Кроме морозящего посоха в руках у Волшебника всегда находится мешок с подарками. Считается, что он бездонный. Дед Мороз никогда не роется в нем, дабы извлечь подарок. Он просто пускает туда руку, и в его варежку нужный подарок сам прыгает.

- Путешествует Мороз Красный нос на санях, запряженных тремя красавцами жеребцами. Зовут лошадей по именам зимних месяцев − Декабрь, Январь и Февраль.

- В гардеробе Кудесника имеются длинные шубы трех цветов: белая, синяя и красная. Все они украшаются сказочными узорами, оторачиваются белым мехом и подпоясываются широким поясом.

В настоящее время факты и поверья относительно этого Волшебника тесно переплелись и создали в тандеме чудесные легенды, предания и поверья. Что из всего правда, а что выдумка, определить довольно трудно. Легко узнать только одно: новогодние праздники, а особенно ночь, наполнены чудесами. И сбываются они особенно у тех, кто верит в них всей душой!